扭傷是一種常見的運動損傷,也可能發生在日常生活中。當你在走路、跑步、做家務或其他活動時,突然的轉動或失去平衡可能會導致關節周圍的韌帶過度拉伸或撕裂。扭傷通常發生在腳踝、膝蓋、手腕等關節部位,雖然這種傷害通常不涉及骨折,但如果處理不當,可能導致嚴重的後果,影響康復過程和生活質量。因此,了解如何正確處理扭傷,及早採取治療措施,能有效減少並發症,幫助你盡快恢復。

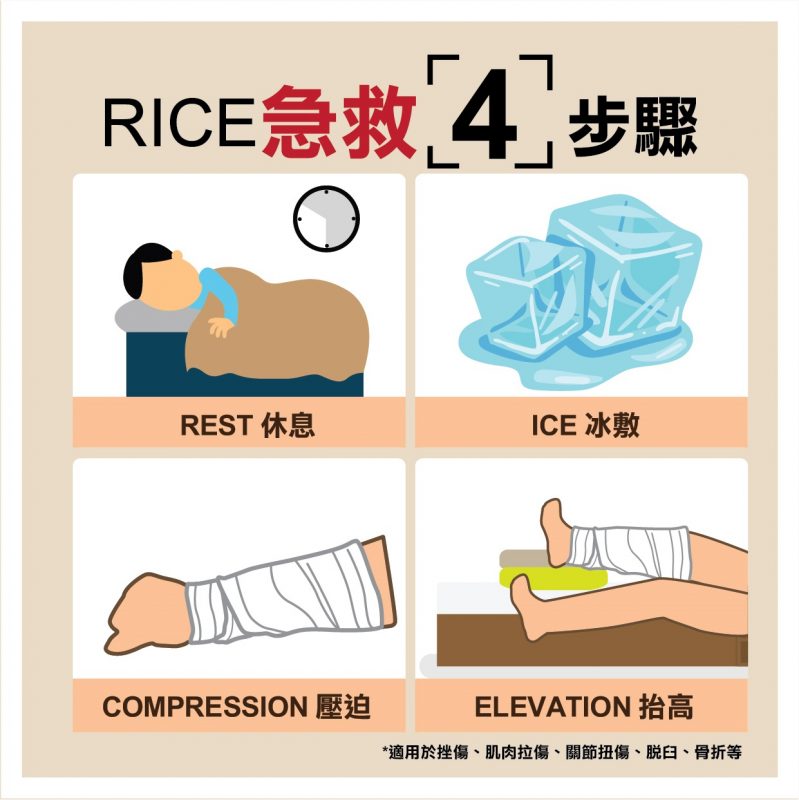

扭傷後的急救措施(R.I.C.E)

當你發生扭傷時,立刻採取正確的急救措施至關重要。急救的關鍵是遵循**R.I.C.E.**原則:休息(Rest)、冰敷(Ice)、壓迫(Compression)和抬高(Elevation)。

- 休息(Rest):立即停止受傷部位的活動,避免加重損傷。過度使用受傷的關節或肌肉會加劇腫脹和疼痛,因此在最初的急救階段,要給受傷部位充分的休息。

- 冰敷(Ice):用冰袋或冷敷物包裹受傷部位,持續15到20分鐘,每小時重複一次。冰敷有助於收縮血管,減少局部血液流動,從而減輕腫脹和疼痛。注意不要直接將冰塊放在皮膚上,以免凍傷皮膚,可以用毛巾包裹冰袋。

- 壓迫(Compression):使用彈性繃帶包裹受傷部位,可以有效地減少腫脹並提供一些支持。但是要注意,綁得過緊會影響血液循環,因此確保包紮適度,能夠有效控制腫脹而不阻礙血液流動。

- 抬高(Elevation):將受傷部位抬高至心臟以上的水平,尤其是在休息時。這樣有助於通過重力減輕腫脹,減少血液和液體在受傷部位的積聚。

扭傷後的治療方法

急救措施有助於減輕扭傷後的症狀,但如果傷勢較為嚴重,或急救後仍然存在疼痛和腫脹,接下來的治療尤為重要。

- 藥物治療:在急性期,非處方的抗炎藥(如布洛芬或阿司匹林)有助於緩解疼痛和消炎。然而,藥物治療只是短期緩解症狀的一部分,長遠來看,恢復治療和物理療法同樣重要。

- 物理治療:在急性症狀得到控制後,物理治療能夠幫助受傷部位恢復功能。治療內容包括但不限於關節活動度訓練、肌肉強化、血液循環改善和柔韌性訓練等。專業的物理治療有助於促進受傷部位的癒合,並減少後期運動損傷的風險。

- 熱療與冷療:在急性期後(約48小時後),可以交替使用熱敷來緩解肌肉緊張,增加血流,幫助放鬆緊張的肌肉組織。然而,熱療只能在腫脹和炎症得到控制後使用,過早使用可能導致腫脹加重。

- 繃帶支撐與護具:在治療過程中,使用護具或支撐帶可以幫助固定關節,減輕承重部位的壓力,防止再度受傷。尤其是在活動恢復初期,支撐裝置有助於提供額外的支持。

不同部位扭傷的處理特點

雖然「扭傷」是一個統稱,但實際上根據受傷的部位不同,處理方式與康復重點也會有所差異。了解各部位扭傷的特性,有助於更精準地照顧傷勢,提升復原效率。

1. 腳踝扭傷

腳踝是最常見的扭傷部位,特別是在跑步、跳躍或走路時不慎踩空。初期應採用 R.I.C.E. 原則(休息、冰敷、壓迫、抬高),並避免承重。恢復期內可進行腳踝環繞、彈力帶訓練和平衡板練習,以重建穩定性。

2. 膝蓋扭傷

膝蓋扭傷常見於運動中突然轉向或停下時。處理時須留意是否合併韌帶或半月板損傷。初期穩定固定後,需在物理治療指導下逐步強化股四頭肌及膝部穩定肌群,以避免不穩定及日後關節退化。

3. 手腕扭傷

手腕扭傷常見於跌倒時以手支撐地面。輕度可使用護腕、冰敷及休息。若持續腫脹或出現刺痛、麻木感,建議盡快檢查是否有骨折或神經壓迫情況。

4. 肩部扭傷

肩關節靈活度大,容易在抬舉重物或運動時發生扭傷。需避免提重、過度舉手等動作。早期應專注於控制疼痛與腫脹,之後再透過伸展與肌肉強化運動重建功能。

✅ 每個部位都有其專屬的處理與復健重點,千萬不可一體適用。根據實際傷勢選擇合適的照護方式,才能真正有效避免後遺症。

扭傷的康復過程

康復過程不僅僅是等待疼痛的緩解,還包括積極的運動訓練和力量增強,以恢復關節的功能和穩定性。扭傷的康復通常分為幾個階段。

- 恢復運動範圍:在急性症狀減輕後,進行柔軟性和活動度訓練至關重要。這個階段的目標是幫助受傷關節恢復正常的活動範圍。溫和的拉伸和關節活動訓練能夠幫助關節靈活性恢復,減少關節僵硬。

- 加強訓練:一旦疼痛得到緩解,進行肌肉力量訓練和穩定性訓練就變得十分重要。通過增強關節周圍的肌肉,能夠為關節提供額外的保護和支撐,降低再度扭傷的風險。例如,針對腳踝扭傷的康復訓練,可以包括平衡訓練、彈力帶訓練和踝關節的穩定性訓練。

- 逐步恢復日常活動:康復的最終目標是讓你恢復到正常的運動和日常生活水平。根據個人的康復進度,逐漸增加運動強度,從低強度的有氧運動(如步行、游泳)開始,再過渡到更高強度的運動(如跑步、跳躍等)。

扭傷的預防

雖然扭傷不能完全避免,但採取一些預防措施可以大大減少發生的機率。

- 熱身和拉伸:每次運動前,確保進行適當的熱身和拉伸。動態熱身(如跑步、跳躍、關節活動度訓練)可以幫助你提高關節的活動範圍,減少運動損傷的風險。

- 穿合適的鞋子:穿著不適合的鞋子可能是導致扭傷的直接原因。尤其是運動鞋,應該選擇具有良好支撐性的鞋款,確保運動過程中的穩定性。

- 增強肌肉力量與協調性:定期進行力量訓練和協調性訓練,增強肌肉的力量和穩定性,有助於減少受傷的可能性。

- 注意運動技巧和姿勢:不正確的運動技巧和姿勢可能導致過度施壓在關節上,導致損傷。確保在進行任何體育活動時都採取正確的姿勢,減少關節和肌肉的壓力。

- 避免過度訓練:避免在沒有充分恢復的情況下繼續訓練。運動後的適當休息對於預防扭傷也至關重要。

常見迷思與錯誤處理方式,你中招了嗎?

雖然扭傷是日常生活中常見的傷害,但許多人在處理上仍容易誤入迷思,反而可能延誤康復或加重傷情。以下是幾個常見的錯誤觀念:

- 誤用熱敷: 很多人第一時間選擇熱敷來「活血」,但其實在扭傷後的48小時內應避免使用熱敷。熱敷會擴張血管,可能導致腫脹加劇。應先採用冰敷來減輕發炎與腫脹。

- 盲目按摩或推拿: 有些人會立即進行局部按摩,誤以為這樣能「活絡筋骨」,但若韌帶已經受損,這樣的操作反而可能造成二次傷害或延遲癒合。

- 覺得「忍一忍就好」: 輕忽扭傷,以為幾天內自然會好,不願休息或尋求專業治療。這種做法可能導致韌帶癒合不完全,增加未來反覆扭傷或慢性不穩定的風險。

- 過早恢復運動: 即便疼痛感下降,也不代表關節已完全恢復。若未經完整復健就重新進行激烈活動,很容易造成再次受傷,甚至傷得更嚴重。

- 繃帶綁太緊: 雖然壓迫可減少腫脹,但繃帶若過緊,反而會影響血液循環,造成刺痛或麻木。包紮應「有壓力但不緊繃」為原則,必要時請教專業人員。

✅ 正確的知識與處理方式,才能讓扭傷恢復更快速、有效。避免這些常見錯誤,是保護自己最好的第一步!

常見問題 Q&A

Q1:扭傷一定要看醫生嗎?什麼情況下該尋求專業幫助?

A:若出現劇烈疼痛、腫脹明顯、無法承重或活動受限,建議盡快就醫。尤其是反覆扭傷的情況,更應尋求專業診斷與治療,避免留下後遺症。

Q2:扭傷後多久可以恢復運動?

A:這依傷勢嚴重程度而定。輕微扭傷可能一至兩週可恢復,較重者需數週以上。建議經過物理治療評估與功能測試確認已恢復穩定後再重返運動,以免再次受傷。

Q3:冰敷要敷多久?一天敷幾次?

A:每次冰敷約 15–20 分鐘,一天可冰敷 3–5 次,避免直接接觸皮膚以防凍傷。通常建議在受傷後的 48 小時內使用冰敷控制腫脹。

Q4:需要戴護具嗎?戴多久?

A:適度使用護具有助穩定關節、減輕負擔,但不建議長時間依賴。護具通常在急性期或初期活動中使用,恢復期則應逐漸減少使用,並以肌力訓練替代支撐。

Q5:怎樣預防扭傷再次發生?

A:日常加強肌肉穩定性訓練(如平衡板練習)、拉筋、穿著合適鞋款、避免高風險活動時過度施力,都是有效的預防方式。

什麼時候需要尋求專業幫助?

大多數輕微的扭傷通過急救和家庭護理可以得到有效緩解,但在以下情況下,你需要及時尋求專業醫療幫助:

- 如果疼痛劇烈或持續時間較長,無法忍受。

- 如果關節腫脹嚴重或有發熱現象,可能是更嚴重的損傷,如韌帶撕裂或骨折。

- 如果扭傷後無法正常活動,關節無法活動或存在畸形。

- 如果症狀沒有在幾天內得到改善,或疼痛加重。

別讓小扭傷變成大問題

扭傷看似是小毛病,實則若未妥善處理,往往會演變成長期疼痛或關節不穩等問題。從正確的急救方式到復健與預防,每一步都值得重視。若你正受扭傷困擾、恢復進展緩慢,或想了解如何有效避免反覆受傷,尋求專業幫助會是更安心的選擇。

💡 現在預約可享「五合一綜合療程」優惠!

- 全方位治療:同時針對肌肉、筋腱與關節,多角度處理扭傷問題。

- 非侵入性技術:無需開刀,安全又有效,適合不同年齡層。

- 個性化方案:依據每位患者狀況設計,讓療效更貼合需求。

- 快速見效:針對性療法,助你更快回到無痛生活。

👉 點擊這裡進行預約

👉 諮詢熱線:+852 64918174

為了讓您獲得更多有關身體健康和康復的專業資訊,您可以瀏覽我們的 健康專欄,裡面有多個相關主題的深入探討。無論您是有特定的健康問題,還是對保持身體活力感興趣,這裡都能為您提供有用的知識和解決方案。

閱讀其他相關文章: