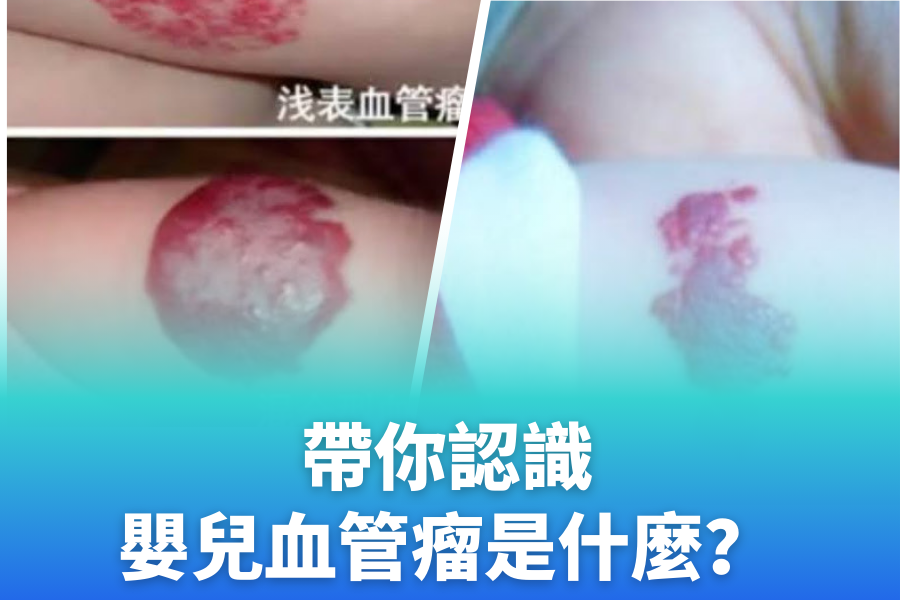

什麼是嬰兒血管瘤?不是普通胎記!

嬰兒血管瘤(Infantile Hemangioma)是一種由血管內皮細胞異常增生所形成的良性腫瘤,它是嬰幼兒期最常見的腫瘤之一,每100名寶寶中就可能有4至5名出現。

通常在出生後2週至1個月內出現明顯變化,表面可能呈現鮮紅色斑塊,也可能是深色或皮下腫塊樣的隆起。有些寶寶出生時尚未明顯表現,卻在接下來的幾週內快速增大,常讓家長驚慌失措,懷疑是瘀青、過敏,甚至皮膚病。

然而,血管瘤與常見的「胎記」不同,它是一種動態變化的病灶,通常會經歷以下三個階段:

- 增生期(0~12個月): 血管瘤快速增大,顏色變深或腫塊變明顯。

- 穩定期(1~3歲): 生長速度趨緩,但外觀仍明顯。

- 退化期(3~7歲以後): 多數會逐漸萎縮、變平、顏色變淡,有些甚至會完全消失。

🔎 小提醒:即使最終可能自然消退,也不代表可以掉以輕心。有些血管瘤在早期就可能引發併發症,尤其長在「功能重要區域」的病灶,更需要主動處理。

家長常問:會自己好嗎?

這大概是所有有血管瘤寶寶的家長最常問的問題之一。根據研究,大約50%以上的血管瘤在7歲前會明顯退化或幾乎消失,但退化不代表「毫無痕跡」。

有些寶寶的血管瘤雖然消退,但仍可能留下:

- 色素沉著或脫失(局部皮膚變白或變暗)

- 鬆弛的皮膚或局部凹陷

- 血管擴張(蜘蛛狀細血管殘留)

- 疤痕或結痂痕跡(多見於曾經潰瘍或感染過的血管瘤)

👉 換句話說:不是每個血管瘤都能「完全恢復原狀」,早期觀察與必要時的專業介入,能夠有效降低後續外觀與功能上的影響。

血管瘤有哪些類型?怎麼判斷嚴重程度?

嬰兒血管瘤可以依「深度」、「數量」與「位置」分類。這些分類影響預後與是否需要積極治療的判斷:

✅ 依深度分類:

| 類型 | 特徵 | 常見位置 |

|---|---|---|

| 表淺型 | 表皮紅色斑塊、鮮紅突起 | 臉部、四肢 |

| 深層型 | 藍紫色、腫塊樣隆起,摸起來柔軟有彈性 | 頸部、軀幹 |

| 混合型 | 同時具有表面與皮下血管增生 | 眼瞼、嘴唇、會陰等 |

✅ 依數量分類:

- 單一型(最常見):大多數寶寶僅有一個病灶。

- 多發型:若超過5顆以上,需考慮合併內臟血管瘤(如肝臟)風險,需進一步做超音波檢查。

✅ 依位置分類(高風險部位):

| 區域 | 潛在風險 |

|---|---|

| 眼周 | 弱視、散光、視覺發展遲緩 |

| 鼻腔、口腔 | 呼吸道阻塞、哺乳困難 |

| 會陰、生殖器 | 潰瘍、感染機率高 |

| 耳朵 | 聽力受限、耳道變形 |

如果血管瘤位於這些高風險區域,即使目前沒有明顯症狀,也建議由專科醫師評估。

哪些情況要馬上就醫?不能只觀察!

雖然大多數嬰兒血管瘤屬於「自限性病變」,但根據臨床經驗與國際治療指引,有以下幾種情況時,不建議單純觀察,應儘早就醫並尋求專科評估:

🚨 1. 增長速度異常

- 出生幾週內快速擴大(例如原本米粒大小,短時間變成1元硬幣大)

- 血管瘤邊界變得不清楚或隆起快速加劇

🚨 2. 位置影響功能

- 眼皮: 可能遮蔽視線、壓迫眼球,影響視覺發展

- 嘴唇、口腔: 影響吃奶、進食、發音或吞嚥

- 鼻孔: 呼吸道阻塞風險

- 耳朵: 聽力問題、耳道狹窄

🚨 3. 表面變化異常

- 潰瘍、滲液、出血或結痂

- 接觸後寶寶出現哭鬧反應,可能代表有痛感

🚨 4. 多發性血管瘤

- 超過5顆以上的小血管瘤,特別是分布在軀幹

- 需進一步排除肝臟等內臟血管瘤,建議做腹部超聲波檢查

🚨 5. 影響姿勢與動作發展

- 血管瘤位於頸部、腋下、關節處,造成寶寶習慣只轉向或使用單側

- 這種偏側使用若長期持續,會對未來的動作發展造成影響,建議及早接受兒童物理治療評估

治療方式有哪些?一定要吃藥或開刀嗎?

血管瘤的治療並不是「一發現就開刀」,而是依病灶的大小、位置、影響程度與寶寶年齡來綜合評估治療時機與方式。以下為目前常見的臨床處理方法:

✅ 1. 觀察與定期追蹤(大多數寶寶)

- 適用於表淺型、小面積、無功能影響的血管瘤

- 建議每1~3個月定期拍照記錄並由醫師評估

✅ 2. 藥物治療(當今主流方式)

- 口服Propranolol(普萘洛爾)

→ 是目前國際標準治療方法,效果佳且相對安全

→ 通常在醫師監控下使用6個月至1年 - 局部藥膏(Timolol滴眼液外用)

→ 適用於較小的表淺型病灶

→ 通常無需住院,副作用小,家長配合度高

✅ 3. 雷射治療

- 適合處理退化期後殘留的血管擴張或色素沉著

- 若病灶曾有潰瘍或疤痕,雷射可改善皮膚質感與外觀

✅ 4. 手術切除(較少見)

- 僅限於極端情況,如:病灶影響生命功能、已退化但留下明顯贅皮或結構問題

- 須由整形外科或小兒外科專業評估

家長可以做什麼?日常觀察與照護5重點

嬰兒血管瘤多數可以穩定觀察,但家長在家中的細心觀察與正確照護非常關鍵,有助於早期發現異常,也能避免惡化或二次感染:

🔎 1. 每週固定拍照觀察

- 建議每週拍一張固定角度、光線的照片,便於與醫師比較病灶變化

- 特別是在增生期(出生後前半年),照片紀錄非常重要

🙅♀️ 2. 不可亂塗藥膏或按摩

- 勿自行塗抹外用藥或精油,以免刺激皮膚

- 血管瘤部位不能用力按壓,避免破皮或出血

👕 3. 避免穿戴摩擦部位的衣物

- 若血管瘤位於關節處或尿布區域,可穿著柔軟、寬鬆的衣物,避免摩擦造成潰瘍

👀 4. 留意寶寶動作是否有偏側使用

- 若發現寶寶總是頭向一側、只用一隻手抓物,可能是病灶影響動作模式,需諮詢物理治療師

🛡 5. 有潰瘍或出血時保持乾淨與通風

- 小面積傷口可用生理食鹽水清潔,保持乾燥

- 避免貼膏或包覆過嚴,若流血或感染應即時就醫

常見問題 Q&A

Q1:嬰兒血管瘤是不是一種「腫瘤」?會變成癌症嗎?

A:是的,血管瘤屬於「良性腫瘤」,它由血管細胞異常增生組成,但不會惡化為癌症。雖然名為腫瘤,但與惡性腫瘤不同,大多數會自行退化,不具生命威脅,但部分可能影響外觀或功能。

Q2:我的寶寶血管瘤剛出現,醫師說可以觀察,那我需要多久追蹤一次?

A:在血管瘤的「增生期」(約0〜12個月)建議每1〜2個月追蹤一次,觀察是否快速擴大或有潰瘍現象。若位於高風險區域(如眼周、嘴唇),建議由小兒皮膚科或相關專科密切評估。

Q3:吃 Propranolol 會有副作用嗎?寶寶這麼小可以吃藥?

A:Propranolol 是目前治療嬰兒血管瘤的第一線藥物,臨床已使用超過10年,對寶寶是安全且有效的。副作用如低血壓、低血糖或嗜睡等,多數都可控並可監測,通常在醫師安排下服用前會進行初步心臟與血糖檢查。

Q4:血管瘤會影響寶寶的動作發展嗎?

A:少數情況會,尤其當血管瘤長在關節、頸部或腋下,造成寶寶無意識地偏側使用某一邊的肢體。若觀察到偏頭、偏抓、翻身不平均等現象,建議接受兒童物理治療師評估是否有感覺統合或姿勢控制的問題。

Q5:如果血管瘤在寶寶臉上,我很怕留下疤,要怎麼預防?

A:越早介入治療,越能降低疤痕風險。尤其避免病灶潰瘍或摩擦造成破皮是關鍵,建議維持乾淨、避免抓傷,若病灶發炎或出血應立即處理。日後若留下皮膚色素或表層疤痕,也可以考慮低能量雷射改善外觀。

常見迷思破解

迷思一:血管瘤是胎記,沒事不用理

破解: 血管瘤是血管異常增生,與色素型胎記不同,可能快速變化,需區分對待。

迷思二:紅紅一塊看起來不大,就不會有問題

破解: 血管瘤的位置比大小更重要。若壓迫器官或出現潰瘍,即便小也需積極處理。

迷思三:寶寶這麼小不該吃藥,等長大再說

破解: 若在關鍵時期未介入,錯失黃金治療期,反而可能導致更嚴重的後果或留下明顯疤痕。

迷思四:血管瘤退化後就一定不留痕跡

破解: 雖然多數血管瘤會退化,但仍有部分會留下色素改變、凹陷或血管擴張,視病灶深度與潰瘍情況而定。

及早識別、正確照護,讓寶寶安心成長

嬰兒血管瘤雖然大多是良性、會自行退化,但仍有不少情況需醫療介入,尤其當病灶快速增長、影響功能或外觀時,及早就醫、定期追蹤至關重要。家長們不需恐慌,也不要忽視,正確的知識與行動,是給孩子最好的保護。

如發現寶寶在活動、使用肢體上出現偏差(如不常用一邊手、總是朝一邊翻身、頸部僵硬),也建議接受專業物理治療師的動作評估,協助孩子恢復平衡發展。

五合一綜合療程|全方位解決你的痛症問題

「五合一綜合療程」是由活力伸展及運動治療中心專業團隊設計的一套非侵入性、整合性物理治療方案,針對不同類型的急慢性痛症與功能障礙,提供個人化、全面性的康復支持。

療程包含五大核心技術:

- 手法治療

深層放鬆肌肉與筋膜組織,改善血液循環、舒緩緊繃與壓力 - 伸展治療

提升關節活動度,減少僵硬與疼痛,改善身體對稱性與協調性 - 運動治療

依個別狀況設計運動計劃,強化核心穩定與動作控制,預防復發 - 衝擊波治療

促進深層組織修復,特別針對慢性肌腱炎、筋膜炎、組織沾黏有效 - 關節復位

調整錯位關節位置與壓力分布,恢復關節活動機能

為什麼選擇五合一綜合療程?

✅ 每位患者皆經專業物理治療師評估後,量身打造個人療程組合

✅ 多層次介入,從肌肉、筋膜、神經到關節全面處理

✅ 非侵入性技術,無需手術或藥物,安全性高

✅ 適用於運動員、辦公室族、長者、產後媽媽、兒童等各年齡層

👉 點擊這裡進行預約

👉 諮詢熱線:+852 64918174

為了讓您獲得更多有關身體健康和康復的專業資訊,您可以瀏覽我們的 健康專欄,裡面有多個相關主題的深入探討。無論您是有特定的健康問題,還是對保持身體活力感興趣,這裡都能為您提供有用的知識和解決方案。

閱讀其他相關文章: