什麼是感覺統合失調?

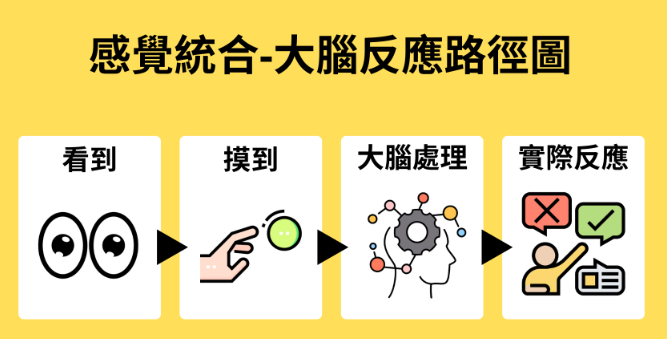

感覺統合(Sensory Integration)是指大腦接收、組織並處理來自身體及環境的感覺訊息(如視覺、聽覺、觸覺、前庭覺與本體覺),並作出適當反應的能力。當這個過程發生障礙時,就可能產生「感覺統合失調(Sensory Integration Disorder / Dysfunction)」,導致行為、情緒、學習及運動協調上的困難。

感覺統合失調並非智力問題,孩子通常智力正常,但可能因感官刺激處理異常而出現過度活躍、注意力不集中、情緒波動或動作笨拙等表現,進一步影響社交與學習發展。

感覺統合失調的常見類型

- 過度敏感型(Sensory Over-Responsivity)

對聲音、觸碰或亮光等刺激反應過大,可能表現為怕髒、怕吵、容易受驚或害怕擁擠空間。 - 感覺尋求型(Sensory Seeking)

持續尋找刺激以獲得感官滿足,例如不停搖晃身體、轉圈、喜歡觸摸東西、愛爬高跳動。 - 反應不足型(Sensory Under-Responsivity)

對刺激反應遲鈍,顯得無精打采,對疼痛、溫度或聲音缺乏反應。 - 動作規劃困難型(Dyspraxia)

無法正確計畫與執行身體動作,導致動作笨拙、不協調、容易跌倒或難以完成多步驟任務。

感覺統合失調與過動、注意力不集中的關聯

許多表現出「注意力不集中」、「衝動」或「過動」的兒童,其實潛在問題可能是感覺統合失調,而非單純的ADHD(注意力不足過動症)。以下為可能的混淆與關聯:

- 感覺過度尋求行為:容易被誤認為過動,但實際上是孩子在自我調節感官需求。

- 感覺處理異常:導致注意力難以維持,尤其在刺激較多的環境中(如教室)。

- 動作協調差:影響書寫、運動表現,也會進一步導致學習焦慮與挫敗。

透過專業評估與介入,可幫助家長釐清孩子的行為表現背後是否與感覺統合失調有關,從而制定正確的治療計畫。

物理治療在感覺統合失調中的角色

雖然感覺統合治療多由職能治療師進行,但物理治療師在動作控制、姿勢穩定性與本體覺強化方面亦扮演重要角色,特別是針對以下方向:

- 本體覺刺激與核心肌群訓練:提升身體覺察與動作控制能力。

- 前庭訓練與平衡挑戰活動:幫助調節姿勢控制與感官輸入反應。

- 動作規劃練習(Motor Planning):改善日常動作協調與自理能力。

- 結合感官刺激的動作活動:如滾筒、平衡板、障礙賽等,讓孩子在遊戲中強化感覺處理能力。

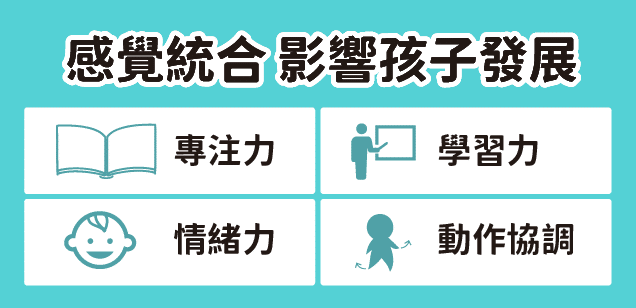

感覺統合失調對學習與生活的影響

- 容易在教室中無法靜坐、聽講,影響學習成效。

- 對衣服、標籤、聲音等日常刺激反應大,導致情緒不穩定。

- 難以與同儕互動,產生社交隔閡。

- 因運動協調不佳而缺乏自信,進一步影響心理健康。

日常生活中的家庭小技巧

- 建立規律作息:讓孩子的身體和感官有穩定節奏。

- 安排感官活動時間:例如跳彈床、爬行、搖擺等,提供足夠本體覺與前庭覺刺激。

- 鼓勵參與家務與自理:透過動作學習強化計畫與協調能力。

- 避免過度刺激的環境:在學習與休息環境中減少聲光干擾,讓孩子更容易集中注意力。

感覺統合失調的臨床範例分析

為了幫助家長更了解感覺統合失調在日常生活中的表現,以下舉出兩個常見的實際案例:

案例一:小彥,5 歲男童,無法安坐、動作笨拙

小彥在幼兒園經常坐不住,上課時常站起來跑動,無法專注聽講。老師反映他與同齡孩子相比,動作較不協調,容易跌倒、不敢玩溜滑梯。經由專業評估後,發現他前庭覺與本體覺發展不足,導致平衡感差、對身體位置掌握不佳,進而影響學習與人際互動。

案例二:小涵,6 歲女童,觸覺過度敏感

小涵從小排斥穿襪子、剪頭髮,對衣服標籤與縫線極為敏感,容易情緒激動。出門時若人多或聲音嘈雜,便會焦躁不安,甚至拒絕進入教室。經治療師評估後發現,小涵有觸覺防禦傾向與聽覺敏感,屬於感覺統合失調中的「過度反應型」,透過漸進式觸覺刺激與環境適應訓練,情緒與適應能力已逐漸改善。

這些案例顯示,感覺統合失調並非單純的「調皮」、「膽小」或「不專心」,而是神經系統處理感覺訊息的能力異常所導致,若能及早發現並介入,孩子的行為與發展多能獲得明顯改善。

評估流程與建議

感覺統合失調並非單靠觀察即可確診,需透過完整的專業評估流程,以確保治療方向正確、有效:

- 初步諮詢與行為觀察

由物理治療師或職能治療師進行與家長的面談,了解孩子的行為表現、生活困難與發展歷程,並觀察其在活動中的反應與動作控制。 - 標準化測試工具

根據年齡與症狀,會選用適合的感覺統合評估工具,如感覺處理量表(SP)、感覺統合與實行功能測驗(SIPT)、兒童發展評估量表等,進行量化分析。 - 動作功能與姿勢檢查

透過專業的姿勢與動作控制測試,了解前庭覺、本體覺與動作協調是否異常,找出感覺與動作整合的困難點。 - 評估報告與治療建議

評估結果會整合成書面報告,包含感覺處理類型、相關困難區域與建議的治療方向,作為日後療程設計的依據。

**小建議:**若孩子有多重表現問題,建議尋求跨專業團隊合作評估,以獲得更全面的理解與對策。

團隊合作介入的好處

針對感覺統合失調這類跨領域發展問題,單一專業往往無法完全解決,因此跨專業合作介入是提升療效的關鍵:

- 物理治療師:改善孩子的核心穩定性、姿勢控制和平衡能力,建立良好的動作基礎。

- 職能治療師:透過遊戲與活動設計,提升感覺處理能力與日常生活適應力。

- 言語治療師:若有語言理解或表達困難,也能一併評估與訓練。

- 心理輔導員/教育心理師:針對情緒行為問題進行引導與支持,幫助孩子建立自信與正向行為。

- 家長與教師合作:日常生活與學校環境的配合至關重要,能強化訓練效果並建立一致的行為管理策略。

透過上述團隊的協作,不僅能針對孩子的多面向困難進行調整,也讓家長在療程中獲得支持與信心,為孩子創造更理想的成長環境。

誤解與迷思提醒

迷思一:孩子只是調皮,不需要治療?

許多家長認為孩子坐不住、愛跑跳只是天性活潑,但若行為已經影響學習、人際或日常生活功能,就需要專業評估與協助,避免錯過黃金發展期。

迷思二:感覺統合失調只是心理問題?

事實上,感覺統合失調與大腦中樞神經的感覺處理有關,並非純粹的情緒或行為問題。物理治療與職能治療可透過針對性的訓練改善神經反應模式。

迷思三:是不是教養方式錯誤造成的?

家長常自責孩子行為問題是教養不當所致,其實感覺統合失調多屬生理或發展性因素,並非父母疏忽造成。正確的引導與治療,遠比責怪更能幫助孩子。

迷思四:長大自然會好?

部分輕微症狀可能隨成長改善,但中度以上的感覺統合失調若未處理,可能延伸出學習障礙、情緒困擾甚至社交問題,應儘早介入治療。

常見問題 Q&A

Q1:感覺統合失調和注意力不足過動症(ADHD)有什麼不同?

A:感覺統合失調是大腦處理感官資訊的功能失衡,而 ADHD 屬於神經發展障礙。兩者可能有相似行為(如過動、注意力差),但成因不同,也可能同時存在,需由專業人員進行區別評估與診斷。

Q2:孩子哪些表現可能是感覺統合失調的警訊?

A:包括但不限於對聲音或觸覺過於敏感、無法久坐、常跌倒或動作不協調、情緒易受刺激、無法安靜進行活動等。

Q3:物理治療可以如何幫助感覺統合失調的孩子?

A:物理治療可透過平衡訓練、前庭覺刺激、本體覺強化等方式,改善孩子的動作協調、姿勢控制與感覺處理能力,提升日常活動的表現與自信心。

Q4:孩子有這些問題是否一定要接受治療?會不會長大自然好?

A:部分輕微個案可能隨著成長有所改善,但若影響到學習、生活自理或情緒穩定,建議儘早介入,以避免延誤黃金發展期並造成長期影響。

Q5:家長如何配合治療,幫助孩子進步?

A:家長可依治療師建議在家安排感覺刺激活動,如跳彈床、滾筒遊戲、平衡遊戲等,並提供有規律、低刺激的生活環境,建立正向互動,增加孩子的安全感與參與動機。

五合一綜合療程 全方位解決你的痛症問題

現代生活中,長期的壓力、不良姿勢以及過度使用身體部位,讓許多人飽受各類痛症的困擾,如肩頸酸痛、坐骨神經痛、五十肩、膝關節痛及彈弓手等。針對這些常見的身體問題,我們推出了五合一綜合療程,為您提供全方位的痛症管理與治療方案。

五合一綜合療程是一套專業、科學且非侵入性的治療方案,全面應對不同類型的痛症,助您快速恢復健康與活力。

- 手法治療

通過專業手法針對肌肉與筋腱進行深層放鬆,改善血液循環,有效緩解身體緊繃與壓力。 - 伸展治療

幫助增強關節的靈活性與活動範圍,緩解僵硬感,減少疼痛並降低復發風險。 - 運動治療

根據患者的情況設計個性化的運動計劃,強化核心肌肉群,提升身體穩定性與功能。 - 衝擊波治療

利用高頻振波刺激深層組織,促進炎症修復,特別適合慢性痛症與軟組織損傷患者。 - 關節復位

針對錯位或僵硬的關節,進行精準的調整,恢復正常功能,減輕壓迫與不適。

👉 點擊這裡進行預約

👉 諮詢熱線:+852 64918174

為了讓您獲得更多有關身體健康和康復的專業資訊,您可以瀏覽我們的 健康專欄,裡面有多個相關主題的深入探討。無論您是有特定的健康問題,還是對保持身體活力感興趣,這裡都能為您提供有用的知識和解決方案。

閱讀其他相關文章: