肌筋膜痛是什么?

「肌筋膜疼痛症候群」(Myofascial Pain Syndrome, MPS)是一种源自肌肉与筋膜的慢性疼痛问题。许多香港人长期肩颈紧绷、腰背酸痛、头痛,以为是“坐太久”或“落枕”,其实背后真正的原因,很可能是隐藏的 —— 触发点(Trigger Points)。

以下从结构、机制与症状全面说明:

✔ 肌肉+筋膜的结构:为什么会痛?

- 肌肉(Muscle) 负责力量与动作

- 筋膜(Fascia) 是包裹肌肉的一层结缔组织

- 当筋膜受到拉扯、压力或长期负担时,会像橡皮筋一样紧绷,失去弹性

- 长期紧绷会形成小范围的硬结,也就是触发点

✔ 什么是触发点(Trigger Point)?

触发点可理解成:

“肌肉里一个打结的硬点,让整块肌肉像拉不开一样痛。”

特点包括:

- 会出现一颗硬硬的结节或条索

- 用手按时会出现 局部剧痛

- 痛感常常 延伸到远处(放射痛)

- 肌肉容易僵硬、无力、疲劳

✔ 为什么它不是“普通肌肉酸痛”?

| 普通酸痛 | 肌筋膜痛 |

|---|---|

| 运动后 1–2 天出现 | 平时也会出现 |

| 痠痠的,可忍耐,几天会消 | 持续数周至数月,越久越痛 |

| 会自主恢复 | 不处理会越来越多触发点 |

| 只在酸痛点 | 会延伸到其他部位(放射痛) |

因此许多人长期“肩颈痛、背痛、头痛”,按摩后只好一两天,原因就是触发点根源没有解除。

✔ 为什么会造成持续性的疼痛?

触发点会让肌肉产生:

- 紧绷 → 循环变差 → 代谢废物堆积

- 动作补偿 → 更多肌肉过度用力

- 形成恶性循环 → 更难放松

因此,不只痛,还会出现:

- 僵硬感

- 肌肉无力

- 肩颈卡卡、腰背紧绷

- 睡醒一样痛,不会“自然恢复”

✔ 常见误会

- 不是“老化”

- 不是“骨头问题”

- 也不一定是“神经压到”

很多香港上班族年纪不大,但天天肩颈酸痛,其实原因往往是长期座姿、压力、睡眠、久坐等累积造成的肌筋膜问题。

为什么香港上班族特别容易出现肌筋膜疼痛?

香港属于典型的高压、快节奏城市,许多痛症并不是“突然发生”,而是 长期生活方式+工作模式累积出来的肌筋膜受压。以下是香港人特别容易出现触发点与肌筋膜疼痛的原因:

✔ ❶ 长时间电脑办公(香港办公室痛症常见原因)

香港上班族普遍:

- 一天坐 7–10 小时

- 电脑前久坐不动

- 键盘、滑鼠手动作重复

- 坐姿维持同一个角度太久

这些行为会让以下部位最容易产生触发点:

- 颈部斜角肌

- 上斜方肌(“肩膀超硬”最常见)

- 肩胛内侧肌群

- 前臂肌肉(打字族、滑鼠手)

久坐还会让腰背肌肉持续紧绷,引发慢性腰痛。

✔ ❷ 高压力、睡眠少(香港常态:压力痛、紧绷痛)

许多研究指出,高压力会让身体出现:

- 肌肉持续收缩

- 体内交感神经兴奋

- 睡眠浅、恢复差

- 触发点更易形成

香港人常见症状:

- 早上起床颈僵硬

- 工作一紧张肩膀就开始痛

- 睡眠不足 → 痛更明显

压力是肌筋膜痛“看不见的元凶”。

✔ ❸ 通勤时间长、背包太重

香港通勤族常背着:

- 电脑

- 水壶

- 文件

- 私人物品

让肩颈肌肉长期“被迫用力”,特别是:

- 单侧背包者 → 斜方肌触发点明显

- 长时间站车厢不稳定 → 腰背肌持续出力

✔ ❹ 长期维持低头姿势(手机族、学生族)

香港人手机使用时间居全球前列。

长期低头会牵动:

- 颈椎

- 斜角肌

- 枕下肌群

导致:

- 头痛、眼压痛、落枕反覆

- 手臂酸麻(常被误以为是颈椎病)

✔ ❺ 缺乏运动或运动不均衡

香港上班族常见模式:

- 平日久坐

- 周末大量运动(“周末战士”)

- 没有规律训练

这会导致:

- 肌肉耐力不足

- 柔软度差

- 一运动就拉伤

- 原本的触发点进一步恶化

✔ ❻ 空调办公室常年偏冷(冷气房 × 肌肉紧绷)

冷气会让肌肉:

- 血流减少

- 更容易僵硬

- 触发点更不容易消失

这也是为什么在办公室痛得厉害,周末反而好一点。

综上:香港的生活型态,把肌筋膜痛的风险拉到最高

香港的:

- 久坐

- 高压力

- 长时间电脑

- 长时间手机

- 空调环境

- 缺乏运动

都让肌筋膜痛成为非常常见的都市痛症。

觸發點怎麼形成?

肌筋膜疼痛症候群的核心问题,就是 触发点(Trigger Point)。

它并不是“发炎”,也不是“关节磨损”,而是——

肌肉因为长期紧绷或过度使用,出现像「硬结」「打结」一样的局部僵硬点,按下去会痛、还会向其他部位延伸痛。

香港上班族、电脑族、手臂重复使用者特别容易出现触发点。

❶ 触发点形成的四大机制

(1)肌肉长期过度紧绷

当肌肉一直保持同一个姿势,例如:

- 一直低头玩手机

- 长时间打电脑

- 久坐驼背

肌肉会变成“等长收缩”,持续紧绷却没有放松的时间,最终形成硬块。

典型例子:

香港上班族的上斜方肌触发点,就是肩颈酸痛最常见的元凶。

(2)局部血流下降 → 氧气不足

当肌肉硬结出现时,周围血液循环会变差,造成:

- 缺氧

- 代谢物堆积

- 神经敏感

这就是为什么很多人会说:

“按到一个点很痛,但按完又舒服一点。”

那就是触发点被刺激后,血液循环恢复的关系。

(3)重复动作疲劳(打字族、滑鼠手特别常见)

香港办公室常见的触发点来自:

- 不断打字

- 长期滑鼠手

- 手腕固定在同一个角度

- 前臂肌肉过度使用

前臂肌肉的触发点会反射到:

- 手腕

- 手背

- 手指

- 甚至引起「假性腕隧道症候群」

(4)急性拉伤、运动不足都可能造成触发点

两种极端都可能造成触发点:

✔(A)运动过量:跑步、举重、羽毛球、篮球

肌肉来不及恢复 → 触发点形成。

✔(B)完全不运动:久坐、缺乏伸展

肌肉长期弱化又僵硬 → 更容易结块。

香港很多“周末运动员”(周末做大量运动)就是典型受害者。

❷ 触发点会“牵连痛”,不是只有按到的地方痛

触发点最麻烦的是——

痛点不是问题点!

例如:

✔ 颈后触发点 → 头痛(香港人常见“头箍痛”)

放射到头顶、太阳穴,让人以为是偏头痛。

✔ 肩胛内侧触发点 → 手臂酸麻

很多香港人以为是“颈椎问题”,其实是背部深层肌肉紧绷。

✔ 臀中肌触发点 → 坐骨神经痛样疼痛

会痛到大腿外侧、甚至小腿,让人误以为是椎间盘突出。

这就是为什么肌筋膜痛常被误诊成:

- 颈椎病

- 手臂神经压迫

- 坐骨神经痛

- 腰椎问题

但实际上只是触发点在作怪。

❸ 为什么触发点“愈拖愈痛”?

如果没有及时处理,硬结会导致:

- 肌肉持续紧绷

- 关节受力不均

- 姿势越来越歪

- 其他肌肉也跟着代偿

- 形成恶性循环

所以常听到香港患者说:

“筋越按越多、越拖越痛。”

不是“越按越多”,而是:

长期没处理 → 触发点从一个变成一串。

肌筋膜痛的症狀:疼痛會「延伸」到哪裡?常見誤判有哪些?

肌筋膜疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome, MPS)的最大特點是——

痛點不在真正出問題的地方。

肌肉的觸發點會引起「牽連痛」(Referred Pain)。

这也是为什么香港许多上班族、司机、护理人员、运动族去看医生时,

常常被误以为是:

- 坐骨神經痛

- 頸椎神經壓迫

- 五十肩

- 腕隧道症候群

- 關節退化

但实际根源是 —— 某块肌肉的深层触发点在作怪。

❶ 肩頸肌筋膜痛:疼痛可能延伸到頭部、手臂、肩背

常见反射区域包括:

- 後頸肌触发点 → 头痛、偏头痛、头皮紧绷感

- 上斜方肌触发点 → 肩膀硬、手臂酸、脖子转不开

- 胸鎖乳突肌触发点 → 头晕、眼睛疲劳、耳鸣

在香港,这类疼痛极常见,因为:

✔ 长时间使用电脑

✔ 手机使用频繁

✔ 空调办公室导致肌肉更紧绷

✔ 学生低头温习也容易出现

❷ 背部肌筋膜痛:痛到肩胛骨、胸口、甚至像“心脏痛”

例如:

菱形肌触发点(肩胛内侧)

疼痛可传到:

- 肩胛骨

- 上背

- 手臂

常见于香港打字族、教师、护士、长者。

胸大肌触发点

严重时会造成:

- 胸口闷痛

- 手臂前侧痛

- 甚至像心脏痛一样

临床上很多“以为是心脏问题”的患者,实际上只是胸肌太紧。

❸ 腰部与臀部肌筋膜痛:最容易被误认成坐骨神經痛

香港物理治疗中,超过一半自称“坐骨神经痛”的患者,其实是臀部肌筋膜痛。

常见触发点来源包括:

梨狀肌(Piriformis)

牵连痛会延伸到:

- 臀部

- 大腿后侧

- 小腿

容易误判为腰椎间盘突出。

臀中肌(Gluteus Medius)

疼痛集中在:

- 臀外侧

- 髖關節

- 大腿外侧

容易被误认成髖關節痛或退化性膝痛。

❹ 手臂与前臂肌筋膜痛:像腕隧道症候群、像神经压迫

香港大量办公室族、设计师、会计、程序员常出现此类延伸痛。

触发点可能造成:

- 手麻

- 手指酸

- 手腕痛

- 抓东西无力

- 像电到一样的感觉

但并不是神经压迫,而是前臂肌肉过度紧绷。

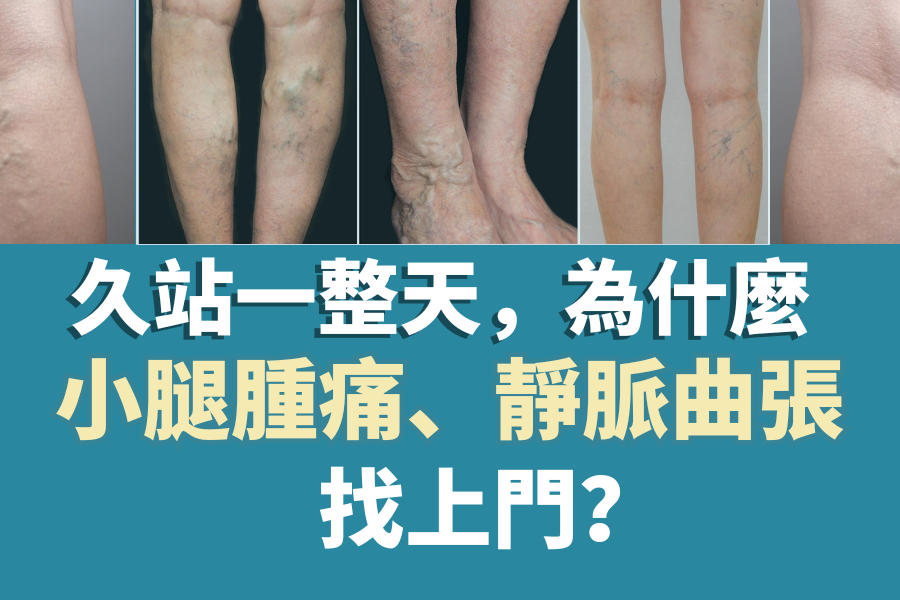

❺ 腿部与小腿肌筋膜痛:走路痛、膝盖痛、足底痛也可能来自这里

例如:

股四头肌触发点

可能产生:

- 膝蓋前側痛(像髕骨軟化症)

- 上下楼梯更痛

- 站久痛

小腿肌触发点(比目鱼肌、腓肠肌)

会造成:

- 足底痛(像足底筋膜炎)

- 小腿酸、抽筋

- 脚踝紧绷

常被误认成:足底筋膜炎、阿基里斯腱炎或脊椎问题。

❻ 各部位症状特点:肌筋膜痛 VS 神经痛 VS 关节痛(对照表)

| 症状特征 | 肌筋膜痛 | 神经压迫 | 关节退化 |

|---|---|---|---|

| 疼痛位置 | 会延伸、不固定 | 随神经路径走 | 关节特定位点 |

| 会不会酸麻 | 偶尔出现 | 常见麻、电、灼热 | 较少 |

| 姿势影响 | 姿势越差越痛 | 某些动作会痛 | 使用多才痛 |

| 按压硬点 | 会痛、有硬结 | 不一定 | 不一定 |

| 年龄 | 各年龄 | 常见中年以后 | 多见中老年 |

这类对照表能帮助香港读者快速判断是否为肌筋膜疼痛症候群。

如何診斷?肌筋膜疼痛症候群如何由物理治療師評估?

肌筋膜疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome, MPS)的诊断并不是只看 X 光、MRI 或血液检查。

事实上——

即使影像正常,肌筋膜痛仍然可能非常严重。

真正关键在于临床触诊与运动检测。

在香港,许多上班族、运动员、长者做过很多检查却查不到问题,就是因为没有接受专门的肌筋膜测试。

以下为专业物理治疗师常用的评估步骤:

❶ 触发点(Trigger Point)触诊检查

物理治疗师会以专业手法检查:

- 是否有“硬绳状”的肌肉条索(taut band)

- 按压后是否出现“压痛点”

- 按压是否引发牵连痛(referred pain)

- 是否出现肌肉瞬间跳动(local twitch response)

这些都是肌筋膜疼痛独有的特征,也是影像检查不会显示的。

❷ 姿势与肌肉张力评估

肌筋膜痛常源自以下常见姿势问题:

- 长时间含胸

- 低头弯腰工作

- 驼背

- 坐姿骨盆后倾

- 肩胛骨外翻、不稳定

- 单边用力习惯(背包、抱小孩、搬货等)

物理治疗师会观察:

- 骨盆位置

- 肩胛活动度

- 是否有代偿动作

- 某些肌肉是否特别紧(如斜方肌、胸肌)

- 某些肌肉是否无力(如臀肌、下斜方肌)

肌肉紧绷与无力并存,是肌筋膜痛的典型模式。

❸ 关节活动度(ROM)测试

例如:

- 脖子可能因为上斜方肌触发点而“卡住”

- 肩膀转不开常来自肩胛周围肌肉

- 背部僵硬可能是多条触发点链造成

- 腿部抬不高不一定是韧带问题,而是臀中肌、髂腰肌过紧

关节卡住 ≠ 关节坏

更多时候是周围肌肉形成“肌肉保护性锁死”。

❹ 肌力测试(Manual Muscle Test)

许多肌筋膜痛是因为:

- 某些肌肉过劳

- 某些肌肉长期不工作

- 身体用“错误的代偿模式”在行动

物理治疗师会检查哪些肌肉弱化,如:

- 深层颈屈肌

- 下斜方肌与前锯肌

- 臀中肌、臀大肌

- 核心肌群

弱肌必须“重新启动”,否则触发点永远会反弹。

❺ 排除其他病因的鉴别诊断

物理治疗师会判断是否需进一步检查或转介,例如:

需要排除的状况包括:

- 神经压迫

- 椎间盘突出

- 穿刺伤、急性受伤

- 类风湿或发炎疾病

- 心脏病(胸痛时须特别注意)

- 内脏牵涉痛(如胆囊、胃痛)

MPS 经常与这些状况混淆,因此专业判断非常重要。

❻ 影像检查不是必须,但可协助排除

在香港常见的检查:

- X 光

- 超声波

- MRI

注意:

影像正常 ≠ 没有问题。

肌筋膜痛本来就不会在影像中出现。

只有专业触诊与肌肉功能分析,才能确诊 MPS。

肌筋膜痛怎麼治?香港常見治療方式與效果比較

(物理治療+徒手+針對伸展)

肌筋膜痛(Myofascial Pain)在香港非常普遍,尤其是長時間久坐、壓力大、姿勢不良的打工族。治療的目標是:

- 放鬆緊繃的肌肉與筋膜

- 減少疼痛點(Trigger Points)

- 恢復活動度與耐力

- 改善容易復發的姿勢問題

以下為香港常見的治療方式與效果比較,讓讀者更容易理解各方法的功能及期待效果。

🔹 1. 物理治療(Physiotherapy)

物理治療是最核心、最全面的肌筋膜痛治療方式,通常結合徒手治療、伸展、肌力訓練與生活習慣調整。

常用技術:

- 深層組織按摩(Deep Tissue Release)

- 肌筋膜放鬆(Myofascial Release)

- 乾針/觸發點針刺(Dry Needling)

- 電療(TENS、超聲波)

- 熱敷或溫熱治療

- 姿勢與動作矯正

效果:

- 能深入放鬆筋膜與深層肌肉

- 對慢性肩頸痛、腰痛、壓力型肌肉緊繃特別有效

- 長期改善姿勢、降低復發率

- 個別化治療,依症狀調整方案

👉 適合:想治本、經常反覆痛、工作壓力大的人

🔹 2. 徒手治療(Manual Therapy)

徒手治療可由物理治療師進行,也有部分按摩師、脊醫提供類似技術,但深度與專業度不同。

常用技術:

- 筋膜放鬆(MFR)

- 觸發點按壓

- 深層按壓/肌肉鬆動術

- 關節鬆動(Joint Mobilisation)

效果:

- 即時緩解緊繃感與痠痛

- 血液循環改善

- 適合短期舒緩疼痛

- 搭配伸展或物理治療效果最佳

👉 適合:需要快速改善緊繃、不想太多儀器、偏好「以手處理」方式的人

🔹 3. 針對性伸展(Targeted Stretching)

這是所有治療方式中最容易自行做、也最需要持之以恆的部分。

常見伸展區域:

- 上斜方肌、提肩胛肌(肩頸僵硬)

- 胸小肌(駝背、肩膀前傾)

- 臀中肌、梨狀肌(久坐臀痛、下背痛)

- 腹股溝/髂腰肌(骨盆前傾)

- 小腿後側(站立久或體態不平衡)

效果:

- 降低肌肉張力

- 增加關節活動度

- 預防姿勢性疼痛

- 當肌筋膜痛初期,單靠伸展即有明顯效果

👉 適合:初期症狀/久坐族/希望自我管理的患者

📊 香港常見治療方式比較表

| 治療方式 | 即時效果 | 是否治本 | 適合族群 | 缺點或限制 |

|---|---|---|---|---|

| 物理治療 | ★★★ | ★★★★ | 慢性痛、姿勢不良、反覆發作者 | 需要連續治療、費用較高 |

| 徒手治療 | ★★★★ | ★★ | 緊繃、肩頸痠痛、壓力大的人 | 效果偏短期,未必針對核心問題 |

| 針對伸展 | ★★ | ★★★ | 久坐族、症狀剛出現者 | 需要持續做,效果較慢 |

🎯 治療建議方向:如何選?

✔ 若你是「壓力大、肩頸硬到像石頭」 → 物理治療 + 深層徒手

能快速鬆筋膜、改善姿勢型緊繃。

✔ 若你只是偶爾痛 → 徒手治療 + 自我伸展

效果快,性價比高。

✔ 若你長期痛、反覆痛 → 物理治療(核心、姿勢)為主

不只治痛,更能改善根本原因。

✔ 若你不想靠人幫 → 建立個人「伸展+肌力」練習

對抗久坐很有效。

如何自我管理與避免復發?必學生活與姿勢調整技巧

肌筋膜疼痛症候群容易復發,特別是在香港上班族、長時間低頭使用手機、久坐電腦的人群中。即使接受了物理治療,如果日常生活不注意,症狀仍可能回來。以下提供實用的自我管理方法與姿勢調整技巧。

❶ 調整工作姿勢與使用習慣

- 電腦族:

- 螢幕高度與眼平線齊平,避免低頭看屏幕

- 鍵盤與滑鼠保持手肘約 90 度角

- 每 30–45 分鐘起身活動或伸展

- 手機族:

- 使用手機時抬高至胸口或眼平線

- 減少長時間單手操作

- 避免長時間低頭滑手機

- 久坐族:

- 坐姿骨盆正直,靠背支撐腰椎

- 雙腳平放地面,避免翹腳或側坐

❷ 自我伸展與鬆筋操

每日可安排 10–15 分鐘簡單伸展:

- **肩頸:**頸部旋轉、肩膀上提放鬆、肩胛內收拉伸

- **胸部:**胸大肌伸展、開胸拉肩

- **背部:**背部滾筒放鬆、貓牛式伸展

- **臀腿:**梨狀肌拉伸、臀中肌側抬、股四頭肌伸展

- **小腿:**腓腸肌、比目魚肌拉伸

在香港的辦公室或家中都可以簡單完成,無需額外設備。

❸ 強化核心與姿勢肌群

- 核心肌群:深腹肌、下斜方肌、前鋸肌

- 姿勢肌群:臀大肌、臀中肌、背肌

- 練習方式:

- 平板支撐(Plank)

- 橋式(Glute Bridge)

- 鳥狗式(Bird Dog)

- 彈力帶肩胛訓練

強化肌力能有效支撐骨骼、減少肌筋膜負擔,降低復發率。

❹ 生活作息與放鬆策略

- 睡眠:保持 7–8 小時睡眠,選擇支撐力適中的枕頭

- 運動:每週至少 2–3 次有氧或伸展運動

- 壓力管理:深呼吸、冥想、輕鬆散步

- 熱敷或泡澡:促進血液循環,減少肌肉緊繃

❺ 及時尋求專業協助

如果出現以下情況,應及早回訪物理治療師或醫生:

- 疼痛持續 2–3 週不緩解

- 觸發點反覆發作、擴散

- 姿勢調整後仍無改善

- 合併麻木、刺痛或肌力下降

❻ 小結

香港上班族、長時間低頭族、運動族,只要掌握 正確姿勢、定期伸展、核心肌群訓練,大多數肌筋膜痛症都可以自我管理。

物理治療則能加速恢復、減少復發、避免錯誤姿勢造成的長期傷害。

日常自我管理 + 專業治療 = 長期疼痛控制最佳方案。

常見問題 Q&A 與迷思破解

肌筋膜疼痛症候群(MPS)在香港非常普遍,但許多人對它仍有誤解。這裡整理五個常見問題與迷思破解,幫助讀者快速理解與正確應對。

❶ Q:肌筋膜痛是不是只有中老年人才會?

A:錯!

- MPS 可發生在任何年齡,但香港長時間久坐的上班族、學生、手機族更容易出現。

- 年輕人長期低頭滑手機或運動姿勢不當,也可能出現肩頸、背部或臀腿肌筋膜痛。

❷ Q:痛就應該休息,不動比較好?

A:錯!

- 適度活動與針對性伸展才是最有效的止痛方法。

- 過度休息會讓肌肉更僵硬,反而加重疼痛和復發風險。

- 建議在專業指導下進行伸展、徒手鬆筋和核心肌群訓練。

❸ Q:只要按壓痛點,肌筋膜痛就會好?

A:錯!

- 單靠按摩或壓痛點只能暫時舒緩,無法治本。

- 必須搭配 姿勢矯正 + 核心肌力訓練 + 日常生活管理,才能減少復發。

❹ Q:影像檢查正常,代表沒問題?

A:錯!

- 肌筋膜痛主要是軟組織(肌肉與筋膜)問題,多數影像檢查無法顯示。

- 透過物理治療師的 觸診、肌力測試與姿勢評估 才能確診。

❺ Q:疼痛消失就代表完全康復?

A:錯!

- 表面疼痛消失不代表肌肉與姿勢問題已解決。

- 若不持續做伸展、肌力訓練與姿勢調整,肌筋膜痛容易反覆出現。

- 建議建立 每日簡單伸展 + 核心訓練 + 正確姿勢習慣。

迷思破解小結

| 常見迷思 | 事實真相 |

|---|---|

| 痛就應該休息 | 適度活動和伸展更有效止痛 |

| 影像檢查正常 = 沒問題 | MPS 是軟組織問題,需要觸診和功能評估 |

| 按壓痛點就好 | 需結合姿勢矯正與核心肌群強化 |

| 年輕人不會得 | 久坐、低頭族也很高風險 |

| 痛消失 = 康復 | 日常管理和肌力訓練不可少 |

了解正確資訊,能幫助香港讀者快速辨識症狀、避免誤診,並掌握有效自我管理方法。

結語

肌筋膜疼痛症候群在香港的上班族、久坐族、學生族群中十分常見,尤其是長時間低頭使用電腦或手機的人。雖然疼痛可能讓人誤以為只能休息,但正確的伸展、徒手鬆筋、核心肌群訓練與日常姿勢調整,才是最有效的止痛與預防復發方法。

透過物理治療師的專業評估與治療,搭配自我管理,能有效改善肩頸僵硬、腰背酸痛及痠痛延伸問題。日常生活中,保持正確坐姿、規律活動及肌肉伸展,不僅能舒緩症狀,也能讓身體更健康、更有活力。

掌握正確方法,疼痛就不再是生活的阻礙,香港的上班族與久坐族也能重拾舒適、靈活的身體。

五合一綜合療程介紹:一次解決多重疼痛困擾

在活力伸展及運動治療中心,我們深知慢性疼痛的複雜性和多樣成因,因此特別推出了「五合一綜合療程」,結合多種先進治療技術與個性化評估,為您打造專屬的康復計畫。

五合一療程包含:

- 手法治療

通過專業手法針對肌肉與筋腱進行深層放鬆,改善血液循環,有效緩解身體緊繃與壓力。 - 伸展治療

幫助增強關節的靈活性與活動範圍,緩解僵硬感,減少疼痛並降低復發風險。 - 運動治療

根據患者的情況設計個性化的運動計劃,強化核心肌肉群,提升身體穩定性與功能。 - 衝擊波治療

利用高頻振波刺激深層組織,促進炎症修復,特別適合慢性痛症與軟組織損傷患者。 - 關節復位

針對錯位或僵硬的關節,進行精準的調整,恢復正常功能,減輕壓迫與不適。

為什麼選擇五合一綜合療程?

- 全方位治療:從肌肉、筋腱到關節,全面處理痛症問題,讓您一次性享受多種療效。

- 非侵入性技術:無需手術,安全高效,適合各年齡層患者。

- 個性化方案:由專業團隊根據每位患者的情況,量身定制治療計劃。

- 快速見效:針對性治療,緩解疼痛,幫助患者快速恢復日常生活。

適合人群:

希望改善姿勢與體態預防傷病者

慢性筋骨疼痛困擾者

經傳統治療效果不佳者

運動傷害後復健期患者

👉 點擊這裡進行預約

👉 諮詢熱線:+852 64918174

為了讓您獲得更多有關身體健康和康復的專業資訊,您可以瀏覽我們的 健康專欄,裡面有多個相關主題的深入探討。無論您是有特定的健康問題,還是對保持身體活力感興趣,這裡都能為您提供有用的知識和解決方案。

閱讀其他相關文章: